最初に簡単にまとめておきましょう。

- 時期…16000年以上前

- 氷期で寒い!

- 道具は石器と骨器

- 土器がない=先土器(無土器)時代

- 狩り、漁、採集で生活

- 多くは洞穴などに住むが住居跡もあり=家を造った

- 大陸と地続き

- ナウマンゾウなどの大型動物が生息…野尻湖遺跡「月と星」

- 相沢忠洋が岩宿遺跡を発見して旧石器時代の存在を証明

旧石器時代の教科書的説明

21世紀現在、地球は氷河時代なんです。

「はぁ?」

って思いました?

就職氷河期とかそういう話じゃありませんよ。

氷河時代自体は5000万年も昔に始まっているけど、ここ数百万年は地球は急激に寒冷化してきています。

「地球温暖化」が心配されていますが、それが誤差に見えてしまうほどのすごい寒冷化です。

それで、その寒冷化している中でも寒い寒い「氷期」と、それより少しマシな「間氷期」というのが交互に巡ってきていて、現在は間氷期なんです。

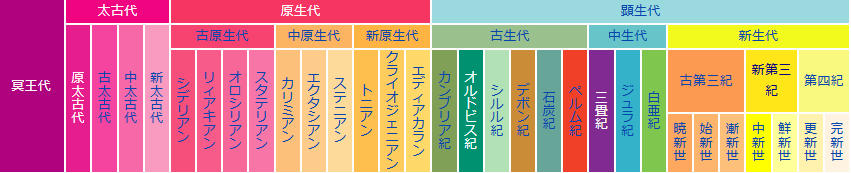

地質時代で言うと現在は第四紀の完新世となります。

地質時代は地球の始まりから以下のように続いています。

※Wikipediaより

で。

旧石器時代は氷期

日本の旧石器時代というのは、だいたい、その間氷期より前の時代、氷期と重なっています。

上記地質時代では更新世ですね。

年代で言えば、16000年以上前ということになります。

まあだいたい、16000年前が旧石器時代と縄文時代の境目と思っておけばいいでしょう。

「じゃあ始まりは?」

ということだけど、これは35000年~40000年前と考えられています。そのころ、この日本列島にあたる土地に、人間が移り住んできたと。

旧石器時代の時期と言っても、あくまで日本の話ですよ。外国はまた別。まあ、当時国なんてなかったんだろうけど。(笑)

寒かったので、今よりも海面が低くて、大陸とつながっていた部分もあります。それで歩いて渡ってきた人も多いでしょう。もちろん南の方から海を渡ってきた人も多いでしょう。

その寒い寒い氷期、日本でも人が暮らしていたということです。

それは何からわかったのかと言うと・・・

相沢忠洋さんが専門家の常識を覆す

あの、実は戦前は、

「縄文時代より前には日本には人なんていなかったよ」

というのが常識だったんです。

ところが、相沢忠洋さんという納豆売の青年がですね、趣味でヒーロー・・・じゃなくて、考古学をやっていたんですね。

その相沢さんが、群馬県の岩宿っていうところで打製石器を見つけてしまったんです。

岩宿はこちら。現在の群馬県みどり市。

あの、道に落ちてたわけじゃありませんよ。関東ローム層から出てきたんです。この関東ローム層は、少なくとも15000年以上前に火山灰が積もってできた地層です。

そんな古い地層から石器が発見された。

最初相沢忠洋さんは1946年に石器を見つけているわけですが、そのときは

「これただの石コロが砕けただけじゃないんですかね」

なんて疑われて認めてもらえなかったんです。

それでその後も「今に見てろ」って感じで発掘を進めて、1949年に、「誰が見てもこれ石器でしょ」っていう槍先型の打製石器を見つけました。

山寺山にのぼる細い道の近くまできて、赤土の断面に目を向けたとき、私はそこに見なれないものが、なかば突きささるような状態で見えているのに気がついた。近寄って指をふれてみた。指先で少し動かしてみた。ほんの少し赤土がくずれただけでそれはすぐ取れた。それを目の前で見たとき、私は危く声をだすところだった。じつにみごとというほかない、黒曜石の槍先形をした石器ではないか。完全な形をもった石器なのであった。われとわが目を疑った。考える余裕さえなくただ茫然として見つめるばかりだった。

「ついに見つけた!定形石器、それも槍先形をした石器を。この赤土の中に……」

相沢忠洋「岩宿の発見」より

これをきっかけに、全国で「本気で」発掘が進められるようになり、各地で遺跡が発見されました。

それで、日本にも旧石器時代があったことが証明されたんですねぇ。

納豆売の青年が、本業の学者さんたちの常識を覆したというわけです。

野尻湖遺跡の「月と星」…ナウマンゾウがいた

他に有名な遺跡としては長野県の野尻湖遺跡があります。

地図を見て分かる通り・・・「ナウマン象」って書いてありますね。

ここ、「月と星」っていう化石が発掘されてるんです。

これ、ナウマンゾウの牙とオオツノジカの角の化石なんです。

なんかほら、象の牙が月に見えて、鹿の角が星に見えません? 見えませんか・・・。

そう、旧石器時代には日本に象がいたんです。

まあ象の化石が発見されただけなら象がいたってだけの話になりますが、これと一緒に、石器とか骨器(骨で作った道具)もみつかったので、

「ああ、象と同じ時代に人間もいたんだな」

ってわかるわけです。

旧石器時代の人は、こういうナウマンゾウとかオオツノジカとか獲物を追って、徐々に日本に入ってきたんじゃないかな、なんて考えられています。

ちなみに象と言えばナウマンゾウだけでなく、マンモスの化石も北海道を中心に見つかっています。

旧石器時代の生活

道具としては、石器と骨器だけです。土器は見つかりませんし、金属器ももちろんありません。

土器がないので旧石器時代のことを先土器時代と言ったり無土器時代と言ったりもします。

住居については、洞穴などに住んだと考えられていますが、「組み立てた住居」のあともみつかっています。例えば神奈川県相模原市の「田名向原遺跡(たなむかいはらいせき)」があります。

農業の跡は見つかっていませんので、狩りや漁、採集で食料を得ていたと考えられています。

ナウマンゾウと真っ向勝負は…

「ナウマンゾウみたいなでっかい生き物、どうやって狩ってたの?」

って、思いますよね。

石器で槍とか斧とか作っても、真っ向勝負では勝てそうにありません。(笑) だって象ですよ象。ライフル持ってたって油断してるとやられちゃいそうです。

だから、大勢の人で大きな音とか出してナウマンゾウをびっくりさせて、湖とか川とか、まあ寒い時代ですのでそういうところに追い込んで弱るのを待って、それから襲いかかったんじゃないかとか考えられています。

ひょっとしたら頭のいい人がいて、落とし穴とか罠とか作ったかもしれませんね。

旧石器時代とは言えないかもしれない?

旧石器時代と言えば「打製石器」で、岩宿遺跡でも、相沢忠洋さんが打製石器を見つけたことが教科書には書かれています。

でもその後、岩宿遺跡では磨製石器もたくさん見つかってます。そしてこれが3万年以上前のものという非常に古いものなんです。

それだけでなく、3万年~4万年も昔の磨製石器が日本全国で大量に見つかっています。

なぜか教科書ではそういう記述を見かけた記憶がないのですが・・・なぜなんでしょうね。最近は書いてあるのかな?

さておき。

旧石器時代の磨製石器は世界最古級

磨製石器と言うと新石器時代を象徴するような道具ですが、それが日本では既に旧石器時代から大量に用いられていたということです。

これは世界最古の磨製石器かもしれない、と考えられています。

「かもしれない」なんて歯切れの悪い話ですが、それはオーストラリアの方がもっと古いかもしれないからです。^^;

まあどちらにしても世界最古級であることは間違いないし、それがこんなに大量に見つかるということは、当時の日本の技術は「世界最先端だったのでは?」なーんて思えてきます。

「だったら旧石器時代じゃなくて新石器時代って呼ぶべきじゃないの?」

と思いたくもなりますが、「総合的に見ると旧石器時代の特徴が強い時代」ということで旧石器時代と呼ばれているようです。

世界最古の罠?

あと上で「落とし穴とか罠とか作ったかもしれませんね」なんて書きましたが、これも実はみつかっているんです。

静岡県で、3万年以上前の地層からたくさんの落とし穴の跡が見つかっています。こんな古い時代の落とし穴のあとなんて、日本でしか見つかっていません。

3万年以上昔から罠を作っていたなんて、さすが忍者の国です・・・って、忍者は関係ないか。^^;

航海技術だって優れていた

あとはですね、伊豆諸島の神津島産の黒曜石が、静岡県で見つかっているんですよね。

これ、38000年も昔のものだそうです。

神津島って、伊豆半島の南端から50キロくらい南なんですよね。どうやってそこまで行って帰ってきたかという話です。

氷期とは言え太平洋側は水深が深いですから神津島まで地続きというわけにはいきません。

ということで舟で渡ったことになります。いや、泳いで渡ったり水面を歩いたりという可能性もゼロではありませんが普通は舟でしょう。

ということは我らが祖先は38000年も前に優れた航海術を持っていたことになります。

小さな船で太平洋を往復100キロも後悔するわけですからね。

もしあなたがこれから

「丸太で舟作って伊豆から神津島まで行ってくる~」

なんて言おうものなら、周りから全力で止められるはずです。(笑) きっと遭難します。

でもそれを、旧石器時代の日本人は既にやってのけていたわけですね。